Старый ёж и все остальные

Первая проснулась мама от какого-то смутного беспокойства. Прямо в окно смотрела большая, как тарелка, луна, а во дворе заливался Жулик. Он вообще любил погавкать, особенно ночью. Давал знать, что не зря хозяйский хлеб ест. Бывало, подойдёт кто чужой к забору, или просто запоздалый прохожий мимо калитки прошагает — Жулик сразу голос подаёт. Но сегодня он лаял как-то особенно: с оттяжкой, почти без пауз. То рассерженно тявкал, то выпускал целую очередь гавов, то подвывал раздраженно. Так лает собака, если чужой не уходит, а наоборот, приближается, ходит по двору. Странно.

— Мама! — раздался голосок с катаной кроватки.

— Спи, дочка, спи.

— А что Жулик лает?

— Не знаю, Катюша.

— Может, к нам разбойник забрался?

— Ну, какой тут разбойник!

— Ну, пират.

— Никаких пиратов тоже нет. Это, наверное, кто-нибудь заблудился. Вместо своего двора в наш попал. Я сейчас в окно выгляну.

Выглянула мама в окно — во дворе пусто. Полная луна сад насквозь просвечивает. Между яблонями, грушами — никого. А Жулик аж на задние лапы встал, цепь натянул и на веранду лает. А что на веранде делается — маме из окна не видно.

— Посиди, Катя, — говорит мама, — я сейчас на веранду выйду, — и халат надевает.

— Я боюсь, не ходи, — просит Катя. — Это вор к нам забрался.

— Я его прогоню, — мама говорит, а сама тоже немного побаивается.

Открыла мама на веранду дверь и видит — на другой стороне веранды тоже дверь открывается и из неё Илларион Захарович выходит.

— Что, напугались? — спрашивает. — Сейчас я этого разбойника поймаю. Он у меня второй год виноград объедает. Видите, что делает?

Быстро прошёл Илларион Захарович через веранду, спустился с крыльца, увитого виноградной лозой, рубашку зачем-то с себя снял, наклонился и что-то с земли поднял.

— Смотрите, — и что-то подносит маме в рубашке. Она посмотрела — а это ёж! Большой, старый, видно. В клубок свернулся, Илларион Захарович его в картонный ящик посадил и спать отправился, а мама к Кате вернулась.

Как услышала Катя про ежа, заволновалась, закричала, что сейчас же пойдёт его посмотреть, но мама велела спать. Ёж в ящике, его и завтра посмотреть можно.

Нескоро уснула Катя. На веранде что-то сопело, пыхтело, царапалось — это, наверное, ёж хотел выбраться из ящика. Луна уже ушла из окна, небо стало сереть, когда сморил девочку сон. И ёж устал, задремал в своей темнице.

Проснулась Катя поздно, и как была в ночной рубашке, помчалась смотреть ежа. Возле ящика уже стояли Алёша с сумкой в руках — видно, собрался за покупками — и Айя в голубом красивом капроновом платье — она со своей мамой в город уезжала.

Ёж не обращал на ребят ни малейшего внимания. Вею ночь он пытался вырваться на свободу, но прогрыз только небольшую дырку в углу ящика. Теперь он деловито обнюхивал эту дырку, как будто проверял — что там, по ту сторону ящика? Стоит ли работать дальше? Сейчас ежу полагалось бы спать в своей норе, но здесь ему не спалось и не сиделось. Его чёрный мокрый носик-пятачок тыкался в ящик, ёж фукал, злился. Его старые, длинные, кое-где обломанные иглы то вставали дыбом, то опадали.

Катя никогда не видела живого ежа. Ей ужасно хотелось его потрогать, но она боялась уколоться.

— Смотри, как я, — сказал Алёша — и провёл ладонью по ежиным иголкам быстро, но осторожно. — Только от головы начинай.

Катя тоже дотронулась до загривка ежа. Тот фукнул, и девочка в испуге отдёрнула руку.

— А что он ест?

— Да всё — сказал Алёша. — Они молоко любят, фрукты, мясо. Они же мышей ловят. И змей. По садам лазят, падалицу собирают. Виноград, если низко кисти, едят.

— Я ему молока дам? — спросила Катя.

— А он у вас будет жить? — спросила Айя.

— Нека, — Алёша вздохнул. — Отец его зарубить хочет. Тётка Ксения говорит, что ежиное сало хорошо помогает от ревматизма, у него нога болит. А этот ежина, смотри, какой жирный. Так что ты на молоко не расходуйся — всё равно ему конец.

Катя сначала подумала, что Алёша шутит. Она была внучкой и дочкой охотников и ела мясо лося и диких уток. Но это были какие-то далёкие, незнакомые существа, которые бегали или летали где-то далеко, не подпуская к себе человека ближе, чем на выстрел. А ёжик был почти ручной, он мог жить в комнате, пить молоко, наверное мог бы выводить маленьких курносых ежаток, ловил бы мышей. Катя заплакала.

— Ну, чего ты? — сказал Алёшка. — Ежа жалко? Я тебе ещё поймаю. Тут бывают маленькие, они совсем ручные.

— Не надо его рубить… Мне этого жалко…

— Ну, тут, брат, ничего не поделаешь.

— А если мы его выпустим? — предложила Айя.

— Ну, это ты у себя дома, у дедушки с бабушкой будешь командовать, — заметил Алёша. — А здесь я против отца не пойду.

Он взял свою сумку, которую перед этим поставил на перила, и укатил в магазин. А следом и Айя уехала со своей мамой в город.

А Катя вся в слезах пошла к маме. Мама её успокаивала, как могла, и пообещала поговорить с Илларионом Захаровичем.

Катя дотрагивалась до умывального пестика очень осторожно, но вода всё равно плюхалась в полный таз с ужасным шумом, и сам пестик гремел и стучал так, что из разговора мамы с Илларионом Захаровичем до неё долетали только обрывки фраз.

— Валя, я бы мог вам сказать — не суйте нос не в своё дело, но я вам так не скажу, потому что я вас уважаю: вы женщина серьёзная, приключений не ищете, ребёнком заняты ….народное средство, даже, говорят, в газете писали…

— Илларион Захарович …как хотите …детям сообщать необязательно. Детей надо ограждать от жестокости, потому…

— Городские штучки, Алёшка курицу с одного удара порешает…

— …ужасно …об Алёше давно хочу поговорить… вещи, ранящие душу ребёнка, оскорбляющие её…

— Хотите упрекнуть, что неродной… я сам рос…

— Извините, Илларион Захарович, не будем возвращаться к этому разговору, я совсем не хотела вас упрекать и даже просто волновать, — эти мамины слова Катя услышала полностью, когда проходила через веранду в комнату. Следом за ней вошла очень огорченная мама, отрицательно покачала головой и стала накрывать на стол.

Позавтракали в молчании. Пока мама собирала вещи на пляж, Катя сбегала на веранду, отнесла ежу кусок булки, вымоченной в молоке, яблоко, разрезанное на четвертушки, половинку соевого батончика. Илларион Захарович сидел на веранде. Как он противно втягивал кефир своими толстыми губами. И брови у него при этом шевелились, как мохнатые ядовитые гусеницы.

— Ты что же, Катя, не здороваешься? — сказал Илларион Захарович своим густым голосом. — Такая вежливая девочка всегда была…

— Здравствуйте, — не глядя на хозяина, сказала Катя.

— Ну, как, плавать ещё не научилась? — не унимался он.

— Нет, — Катя нарочно делала вид, что внимательно рассматривает ежа, чтобы не глядеть на Иллариона Захаровича. А между тем, рассматривать было совершенно нечего — ёж забился в угол, свернулся в клубок и не обращал никакого внимания на еду.

— Он теперь целый день спать будет, — сказал хозяин.

Ничего ему не ответив, Катя вернулась в комнату.

В этот день на пляже она не купалась, а отбывала какую-то повинность: зашла с мамой в воду, поплескалась немного, растёрлась мохнатым полотенцем и уселась в тени на топчан. Если бы были здесь Айя или Таня, может, Катя бы заигралась с ними, отвлеклась, но Айя уехала в город, а Таня, по словам её брата, который уже нанырялся до посинения, была нездорова.

Почитали мама с дочкой книжку, и стала Катя тащить маму домой. Ныла — ныла, пока мама не согласилась.

Во дворе было тихо. Все квартиранты еще жарились на пляже. Ксения Захаровна с утра повезла на районный базар овощи и фрукты; хозяин, по словам тёти Люды, ушёл в сельсовет прописывать новых жильцов.

Тётя Люда сидела в беседке и с удивлением разглядывала свои полные красивые руки, как будто видела их впервые. Мама и Катя сели напротив и тоже стали смотреть на эта руки. У мамы руки у локтя заострялись, как бы переламывались, а у тёти Люди они текли от плеча до пальцев белой, упругой, гладкой рекой. Весь год живёт тетя Люда у моря, а ни капли не загорела! Лицо у неё тоже белое, гладкое, красивое, в тёмных кудряво уложенных волосах. Когда тётя Люда стоит за прилавком, на этих волосах еще сидит белая кружевная коронка. Дома её тётя Люда снимает. Почему она сегодня днём дома? Обычно тётя Люда уходит рано, приходит поздно: она работает в павильоне «Мороженое», и у неё всегда много работы.

— Холодильник сломался, — сказала тётя Люда. И снова посмотрела на свои руки, а потом на сильные, тоже незагорелые, но всё равно — очень красивые, ноги и вздохнула.

—- Скучно, — сказала она. — Скучно мне, Валя. Сейчас вода в титане закипит и я пойду бельё квартирантам стирать. Потом вешать буду, потом гладить. А мне не хочется. Я бы сейчас на лодке покаталась. Ты на лодке любишь кататься?

— Люблю, — сказала мама, — мы с мужем часто ездили на рыбалку.

— Нет, — сказала тётя Люда, — я бы каталась одна. Всё бы гребла, гребла далеко в море, а вокруг бы только чайки, да солнце блестит на воде, да дельфины прыгают. Чтоб ни пляжа, ни людей не видно было. Чтоб я совсем-совсем одна была.

— И без Алёшки? — тихо спросила мама.

— И без Алёшки, — почему-то сердито ответила тётя Люда. — Я бы нагреблась, накаталась, а потом бы всё равно вернулась … к Алёшке, — она встала, — к мужу, — пошла из беседки, потом заглянула в неё со двора, громко засмеялась и добавила: — к тёте Ксении.

Через несколько минут тётя Люда уже гремела вываркой, корытом, тазами на веранде. Катя побежала к ежу. Он по-прежнему спал.

Через несколько минут тётя Люда уже гремела вываркой, корытом, тазами на веранде. Катя побежала к ежу. Он по-прежнему спал.

— Что, жалко зверя?

— Очень. Он такой славный,

Катя охотно откликнулась на вопрос тети Люды.

Девочка вообще любила с ней разговаривать. Тётя Люда всегда такая веселая, добрая.

Если подойдешь к павильону «Мороженое», всегда даст несколько цветных пластмассовых трубочек для коктейлей. Здесь, дома, частенько подведёт к дереву, нарвет Кате полный подол слив и скажет: — «Беги, только, чтоб тётя Ксения не видела». И всегда старается мимоходом погладить по голове или шлёпнуть так ласково, или ущипнуть за щеку.

— А ты его выпусти, — говорит тётя Люда. Она сыплет в корыто с водой стиральный порошок из коробки и взбивает свободной рукой густую мыльную пену.

— Как, разве можно?

— А ты никого и не спрашивай. Тётя Ксения до ночи не вернется. Илларион Захарович придет — спать заляжет. А ты, как начнёт смеркаться, в соседский сад его отнеси. Он там живет. Только руки не наколи. Да ящик: этот переверни — пусть думают, что убежал.

— А что я маме скажу? — тихо говорит Катя.

— А ты маме тоже не рассказывай, — тётя Люда бросает в корыто грязные простыни. — Главное, чтоб ёж убежал. Только Алёшку моего в это дело не путай, ему нельзя. Им отец и так недоволен.

…Мама читает книжку. Катя играет с куклой. А сама нет-нет да взглянет на маму — сказать — не сказать? Нет, нельзя, невозможно не сказать.

— Мама, я хочу ежа выпустить. Илларион Захарович спит, он только вечером встанет. Мне тётя Люда разрешила…

Мама молчит…

— Мама, можно?

Мама молчит…

— Ну, мамочка…

— А что ты скажешь, если тебя спросят, где ёж?

— А кто меня спросит? Я ящик переверну, как будто он убежал…

— Ну, а если всё-таки спросят?

— Скажу, что я не знаю…

— Я согласна при одном условии: не спросят — не спросят. А если спросят — скажешь правду.

— А если нас выгонят отсюда?

Мама вздыхает:

— Ну, не пропадём.

Чуть только стемнело, а темнеет здесь рано, . Катя уже выскочила на веранду. На ветру хлопали развешанные тётей Людой простыни. Сама она прошла с ведрами к колодцу, подмигнув Кате. Из окна высунулась голова Алёшки:

— Катька, иди сюда, — позвал он. Катя подошла.

— Слушай, давай ежа утащим, пока отец спит, а мамка у колодца.

Катя хотела сказать, что мама Алёши тоже считает, что ежа надо выпустить, но почему-то промолчала. А Алёша возбуждённо шептал:

— В твою панаму посадим, а ящик на бок — как будто перевернул, темнеет уже. В Гречковых огороды занесем — у них собак нету. Неси панаму. Только чур никому — ни твоей матери, ни моим — ничего не видели, не слышали. И Айке своей не говори, — она протреплется.

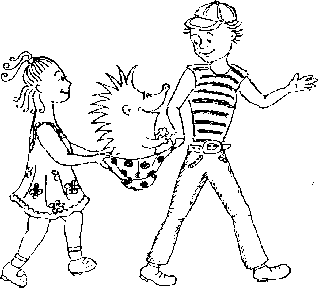

Катя побежала за панамой. Они перевернули ящик на бок. Алёша осторожно покатил ежа в панаму. Тот высунул нос, фукнул и опять закопался в собственном животе. Крадучись вышли ребята со двора, прошли две калитки,

— В ворота не надо, лезь в дыру, — сказал Алёша. Они очутились в громадном, очень густом и тихом саду. Он был намного больше алёшкиного сада, был запущен, неухожен и совсем необитаем. В маленьком белом домике, который виднелся в глубине, жил один старичок-хозяин, квартирантов он не держал, а сам все дни сидел на задней веранде и дремал.

Алёша раздвинул большой розовый куст:

— Сюда вываливай. Он тут до ночи отлежится и дёру.

Катя развернула панаму, и ёж мягко плюхнулся на ветки. Они закачались и сомкнулись над ним. Алёша уже тащил девочку за руку, а она всё оглядывалась на куст, в котором исчез ёж.

Илларион Захарович проснулся часов в восемь, когда тётя Люда уже накрывала на веранде ужинать. Почти все квартиранты ушли в кино. Вернулись из города Айя и её мама и привезли жареных орехов. Девочки сидели в беседке и щелкали орехи. Катя всё-таки не удержалась, рассказала Айе про ежа, только не сказала, что ей помогал Алёша.

Илларион Захарович, тяжело вздыхая, вышел на веранду. Он сразу увидел опрокинутый ящик и стал оглядывать все закоулки, потом спросил жену:

— Людмила, кто ящик перевернул?

— Господи, я как пришла — от лохани не отходила. Мне ещё за твоим ежом смотреть! А что, выскочил?

— Нигде не вижу.

— Ну и слава богу. Ну, что вы с Ксенией выдумываете? На грязи тебе ехать надо, а вы всё ищете, как бы эти несчастные сто рублей не истратить. Ежом спасаетесь. Убежал — я за него рада.

— Убежал или убежали его, — проворчал Илларион Захарович. — Это не алёшкина ли работа? Если ёж за всю ночь ящика не перевернул, то как днём смог?

— Алёшка ни на секунду от меня не отходил — воду носил и помои выливал, — возразила тётя Люда.

— Ну, тут много времени не надо. Алёшка! — позвал Илларион Захарович.

— Если он его сейчас будет наказывать, — шепнула Катя Айе, — я выйду и скажу, что это я. Ты знаешь, что он Алёшке неродной отец?

— Знаю.

— Алёшка, кто ежа выпустил?

— Честное слово, не знаю. Я мамке помогал, потом смотрю — ящик валяется, а его нет.

— А Катя где?

— Она, по-моему, с матерью в парк пошла, — сказал Алёшка, хотя отлично видел, когда Катя и Айя шли в беседку.

Катя уже приготовилась к тому, что её сейчас разыщут в их укрытии, но вдруг калитка скрипнула, хрустнула, и Жулик залился лаем.

— Да, цыть ты, дурная собака. Хозяйку не признаёшь, — Ксения Захаровна с пустыми кошёлками и ведром шла к веранде. — Ну, доброго вам вечера! Людмила, вынь остатни помидоры, не стала по дешевке пускать, а к вечеру совсем покупателей не было. Алёшка, отнеси ведро на место. Ларион, пойдём в комнату.

— Ладно, Ксения, потом, — сказал Илларион Захарович. — Отдышись маленько. На чём ехала-то? На автобусе, поди, бока намяли.

— В том-то и дело, что на такси. Очередной рейс поломался, пришлось полтинник переплачивать. Всю душеньку вытянуло, еду, а самою трясёт — такое невезение.

— Ну, полно вам, тётя Ксения, — сказала тётя Люда. — Ведь вы, наверное, в сто раз сегодня этот полтинник отработали.

— А ты эти денежки не считай, — как-то скрипуче сказала Ксения Захаровна. — Твоей тут доли нет, твоё приданое — вон оно всё — и она показала пальцем в сторону, куда ушёл Алёша. — И тоже такой же растет, только норовит сладкий кусок схватить. А ведро воды лишнее — сто раз приказывать приходится.

Тётя Люда встала из-за стола, отбросила полотенце, которым вытирала стаканы:

— У меня этот ваш кусок вот где стоит, — сказала она. — Горький он, а не сладкий. Мне Лариона жалко, что он больной, а то бы вы меня завтра не увидели, — и ушла в комнату.

Брат и сестра сидели за столом. Девочкам из их тёмного укрытия хорошо были видны чёрные брови на лице хозяина, сидевшего под самой лампочкой. Они то сдвигались к переносице, то ползли вверх.

— Барыня какая, — сказала Ксения Захаровна, — слова ей правды не скажи. — И вдруг увидела перевёрнутый ящик: — Уже забил ежа-то, Лариоша?

— Ушёл ёж, перевернул ящик и ушёл.

— Ты в уме? Да разве это ему под силу? Алёшка выпустил? Или девчонки? А то и вместе сговорились. Да и Людмилка, поди, помогала. Я их всех насквозь знаю. А ну-ка , зови Алёшку. Я у него всё допытаю. Уж мне он не соврет. Алёшка!

Катя вцепилась в айкину руку:

— Ну, я пойду, я маме обещала.

— Погоди, Ксения, — остановил сестру Илларион Захарович, — его не Алешка выпустил. Я сам его выпустил, только тебе сказать не захотел. Пошли в комнаты, я деньги приму.

1969 г.