* * *

Да, вспомнила! Дед еще рассказывал, как вплоть до двадцатого съезда посещал в Томске раз в месяц кабинет своего надзирающего кагэбэшника:

— Представляешь, комната фактически пустая, очень длинная, он сидит за столом в дальнем конце, а ты стоишь на противоположном. Все спланировано, чтобы подавлять человека, чтобы он чувствовал себя маленьким, беспомощным, ничтожным…

— И ты себя таким ощущал?

— Наверное, нет. Ведь я понимал, как устроен механизм.

Потом я десятки раз видела в кино эти длинные кабинеты, на одном конце которых восседали властные монстры, на другом — стояли их беспомощные жертвы. Чувство мизансцены одинаково у всех режиссеров, чекисты ли они или кинематографисты. Но только от деда я услышала, что жертва, разгадав приемы и ловушки палача, может ощутить удовлетворение. Впрочем, это, наверное, касается относительно либерального послесталинского времени, а не лагерной жизни.

О, вот еще одна дедова история, совсем из другого кармана! В девятьсот четырнадцатом, с началом империалистической войны, Ивана Григорьевича разыскали в Москве, выдернули из театральной жизни и доставили под конвоем в Новочеркасск, как приписанного к Войску Донскому. Для прохождения государевой службы по защите отечества.

Но в конце концов отпустили восвояси. Ни в офицеры — за отсутствием специального образования, ни в рядовые казаки — за неимением соответствующих навыков — дед не годился. (И еще, кажется, было ходатайство Станиславского).

И наконец, совсем анекдотический случай. Когда хоронили Ленина, снимать обязали всех, кто хоть раз держал в руках камеру, в том числе Ивана Григорьевича. Но как непрофессионалу ему современной металлической камеры не хватило. Только допотопная, деревянная. Но именно он и именно на ней снял больше всех кадров, потому что металл обледеневал в те жуткие морозы в руках опытнейших операторов.

А вообще, сюжеты, сцены, картинки возникали в разговорах деда поминутно, слетали с его уст легко и изящно, притягивая к нему любых собеседников, делая его центром любой аудитории. Про завороженность томских студийцев, которые крутили за ним головами, как за Кашпировским, я уже писала. Но я наблюдала Ивана Григорьевича в обществе людей. элитарных, что ли? В Новосибирске дед брал меня в гости к Вере Павловне Редлих — знаменитому, безмерно обласканному и безмерно почитаемому властями режиссеру «Красного факела», и ее не менее знаменитому мужу, актеру Сергею Сергеевичу Бирюкову.

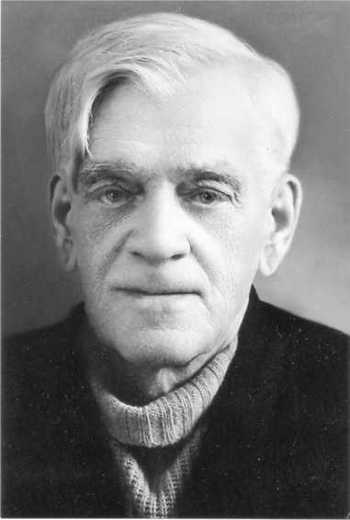

Иван Григорьевич — режиссер театральной студии при томском Доме ученых.

Конец 50-х гг.

Это был дотоле не виданный мною по приметам благосостояния и аристократизма дом; несколько комнат, разнесенных в пространстве, горничная в переднике, которая не только подавала обед, но и разливала его. Причем, бульон был абсолютно пуст и прозрачен; картофель, нарезанный кубиками, белая фасоль и еще какие-то овощи лежали на отдельном блюде, горничная раскладывала их по тарелкам прямо на столе, заливала горячим бульоном и еще подавала какие-то необыкновенно вкусные пончики, называемые профитролями. Может, эти удивительные обычаи произрастали из прошлого хозяев дома? Сергей Сергеевич был сыном предводителя костромского дворянства, а Вера Павловна — дочерью крупного промышленника.

Но я сейчас не о привычках и происхождениях. А о том, что в скачущей этой оживленной беседе, которую вели сначала за обеденным столом, а потом в гостиной, в которой то и дело вспыхивали фразы «А Вася Качалов сказал…», «И тогда Наташа Волохова…», «Вот тут Лемешев…» (позже я прочитала, что Сергей Лемешев брал уроки актерского мастерства именно у деда), так вот, в этой беседе центром притяжения тоже был Иван Григорьевич. Все остальные были обращены к нему — нет, не как зомби к Кашпировскому, это неверное сравнение — как подсолнухи к солнцу.

Ну, ладно, Вера Павловна, Бирюков! Несмотря на свои нынешние ордена и звания, они оставались его учениками, синдром ученичества, видимо, неистребим. Но присутствовавший при сем главный редактор «Сибирских огней» Высоцкий? Ему-то что было в этом сутулом старике, у которого худая шея болталась в растянутом воротнике вигоневого свитера? (Я уже в который раз упоминаю сутулость Ивана Григорьевича. Следует оговориться — она была совсем особого качества. Его сын, мой отец тоже сутулился. Неловкой, окостенелой сутулостью человека, много времени проводящего за книгами и микроскопом. Сутулость деда была легкая, изящная. Он как будто немного наклонялся вперед, чуть вытягивая голову, вглядываясь во что-то интересное. Казалось, он в любую минуту может стать стройным, но не видит повода изменить свою любознательную, непринужденную позу). Так вот Высоцкий, скептический и деловой чиновник от литературы, был явно увлечен дедом. Как и семья брата Веры Павловны, Михаила Павловича Редлиха, того самого врача из лагеря.

Иван Григорьевич водил меня и в этот дом, совсем иной, бедноватый, тесный. Но менялись детали и освещение картины, не менялась композиция. В центре ее, без всяких усилий со своей стороны, находился дед, а вокруг него с наслаждением кружили сам Михаил Павлович, его утомленная немолодая жена и высокая, яркая дочка, прима Новосибирского ТЮЗа, которую я только что видела в роли Леля. И говорили как раз о «Снегурочке», о сказочной драматургии. А когда касалось его любимого театра…

* * *

Я и сама с удовольствием отдавалась этому сладкому гипнозу. Я его жаждала. Помню, когда в пятьдесят восьмом году меня командировала военная газета сразу в Ачинск, Красноярск и Канск, я решила не упустить случая и побывать у деда. В Томске был большой гарнизон, военное училище, я неоднократно закидывала удочки насчет поездки туда по казенной надобности. Но мне всегда отказывали — там был штатный собкор.

Теперь следовало воспользоваться попутным восточным марш-рутом, и в рабочее время, отчасти за государственные деньги, удовлетворить свои сугубо личные желания. А сделать это было не так-то просто.

Дело в том, что волею инженера-путейца Гарина-Михайловского Томск был отлучен от Западно-Сибирской железнодорожной магистрали. Крупнейший торговый центр Сибири, по мнению автора «Детства Тёмы», находился в неправильном месте. Правильным он счел безвестное село Кривощеково на берегу Оби. Из Кривощеково, как раз благодаря Транссибирской магистрали, и возрос впоследствии Новосибирск. Его жители высоко чтят память Гарина-Михайловского. А томским купцам не помогли ни взятки, ни прошения наверх — их потомки и до сих пор добираются в Европу и Азию с пересадками. Кстати, недавно я прочитала в какой-то специальной статье, что с точки зрения современной экономики, стратегии и тактики магистраль как раз было лучше протянуть через Томск. Не знаю, почему ошибся Гарин-Михайловский — не мог прогнозировать на сто лет вперед, предполагать все нефтяные дела, военные планы? Или подвело интеллигентское чистоплюйство. Ему казалось, если дают взятки — надо идти наперекор?

И вот уже мне приходилось изыскивать наилучший способ отклонения от прямой. Дело — прежде всего. Я взяла билет до Канска и с остановками в Ачинске и Красноярске отщелкала все свое задание. Материалу набрала кучу. То ли удачное совпадение, то ли окрыляло, помогало вдохновенное беспокойство, присущее всем авантюристам.

В Канске я взяла обратный билет до Новосибирска (бухгалтерия военной газеты была весьма бдительна), но сошла на полпути в Тайге. Дело было в ночь с двадцать первого на двадцать второе июня, время летнего солнцестояния. Дату я запомнила потому, что боялась проспать остановку. Задремывала на второй полке (по казенной надобности я уже привыкла ездить с плацкартным комфортом), просыпалась от толчка состава, выглядывала в окно, а за плохо промытым стеклом все было светло, ночь никак не наступала. На горизонте серели, зеленели облака, что-то менялось в пейзаже неба, но только не время суток. Двадцать первое перетекло в двадцать второе плавно, без задержек. И я, так и не уснув, в четыре утра, в жидком рассветном тумане, выкатилась на тайгинский перрон.

Отметив все-таки в транзитном билете остановку, я купила билет до Томска и обратно уже из собственного кармана. Как-то я потом в бухгалтерии эту мнимую задержку в Тайге на полтора суток объяснила? Якобы что-то случилось с вагоном. Может, другое вранье. Но репутация у меня была маминой дочки, комсомолки-доброволки, командировка моя прошла блестяще, ущерб родному учреждению исчислялся всего в размере суточных. Еще жалели меня, что пришлось почти двое суток торчать на вокзале.

Я же была не на вокзале в Тайге, а все в том же розовом бараке в Томске. Свекровь Маргариты Брониславовны за эти два года похоронили. Вернулся из армии Никита, мой дядя, который кстати был на год моложе меня, и поступил на химфак в технологический институт.

Интересно, как в калабуховской породе четко подтверждается теория передачи способностей и склонностей через поколение. Совсем недавно я узнала, что отец Ивана Григорьевича был не просто военным врачом в генеральском чине, перевязывавшим солдат под японскими пулями в девятьсот пятом году, но и одним из участников борьбы с холерой на Дону в конце девятнадцатого века. И вот уже мой отец едет на чуму в Сальские степи в тридцатые годы. И другие дети Ивана Григорьевича стали: Нина — врачом, Никита — химиком, хотя у них не только отец, матери были актрисами. А я — следующее поколение — ничем в жизни кроме искусства, преимущественно литературы, не интересовалась. Мои же дети — опять естественники по образованию — биолог и химик, причем исключительно по собственному выбору.

Чудны дела твои, господи! Или — полным-полна чудес могучая природа, как пел ученик Ивана Григорьевича, Сергей Лемешев в роли Берендея.

Необъяснимо в этих генетических закономерностях только одно: откуда у самого Ивана Григорьевича эта тяга к искусству, к театру. Про отца его, врача-генерала, я уже обмолвилась. Но ведь и его дед был боевым казачьим офицером, служил на Кавказе, участвовал в Крымской войне, и прадед с восемьсот пятого по восемьсот четырнадцатый побывал во всех главных сражениях века: тут тебе и Пултуску, и Алленштейн, и Прейсиш-Эйлау, и Рущук, и Базарджик, и Бородино, и «битва народов» при Лейпциге, где был «ранен пулею в голову и в правую руку саблей». А в походе к Парижу, через все эти Арсисы, Мери, Провены, Бар-сюр-Обы, Труа и Фер-Шампенуазы, «при ножанских всех делах был ранен пикою в самое пузо».

От этих предков никаким театром и не пахло. И жены у прадеда и деда Ивана Григорьевича были — казачья дочь Варвара Григорьевна Фатеева и Наталья Семенова, дочь урядника Гуртьева!

Впрочем, есть у меня одна догадка, построенная почти на пустом месте. В ней объективные факты, попавшие в мой письменный стол из военно-исторического архива, сплетаются с обрывками случайных сведений, с неподтвержденной информацией из непроверенных уст. Отец деда, Григорий Маркович Калабухов, был женат на вдове коллежского асессора Любови Николаевне Гальяр, от которой имел троих сыновей. Двух правильных — Николая и Григория, достойно окончивших юнкерское училище, ставших боевыми офицерами. Николай сложил голову на полях Манчжурии. Григорий воевал и в японскую, и в империалистическую, потом красным командиром сражался с Колчаком и умер в тридцать первом в Ленинграде, дослужившись до начальника Высших артиллерийских курсов. Все по ранжиру.

И только третий, Иван (Иванушка — дурачок?), бросил наезженную колею и покатился в сторону — от отца, от деда с бабкой, от медведя, от зайца. Волк, правда, его сглотнул, но он и тут уцелел. Может быть, заскочил какой-то другой ген, слева, с материнской стороны. Он разбушевался в зародыше, когда отцу уже было под сорок и сильная закваска служилого казачества ослабела, слегка створожилась от непосильных трудов.

Но кем же она была, моя прабабка, Любовь Николаевна Гальяр, вдова? Откуда-то знаю: ее первый муж — бельгийский инженер (не Гальяр, конечно, а Гайяр — «веселый» по-французски). Он участвовал в проектировании и прокладке железной (или шоссейной?) дороги вдоль черноморского побережья. И дрезина в одной из поездок упала с высокого обрыва. У Любови Николаевны остался от первого брака сын, кажется, Сережа. И еще чья-то фраза — деда? отца? — о том, что родители Л. Н. содержали в Харькове французский пансион.

Почему-то этот неподтвержденный и непроверенный факт в сочетании с бельгийскостью первого мужа (она неоспорима) наводят меня на мысли, что родители моей прабабки были выходцами из Франции. Навряд ли «французский» пансион держали русские, и справедливо предположить, что бельгийский инженер выбрал невесту, владеющую его родным языком.

И вот при всех этих допущениях становится ясно, откуда у Ивана Григорьевича этот шарм, эта легкость, эта естественная любовь к жизни во всех ее проявлениях. И актерское призвание. Кстати, в новосибирском альманахе «Таланты и поклонники», посвященном Вере Редлих, высказана та же самая мысль: «А прабабушка Веры Редлих была француженка. Если вспомнить, что бабушки-француженки были в роду и у Станиславского, и у Мейерхольда, невольно начинаешь думать, что французская кровь, видимо, как-то предрасполагает к актерству, и это предрасположение нет-нет да и скажется, «выстрелит» в какой-нибудь побочной ветви».

Вот и в семье потомственных вояк «выстрелила». И мне передалась не только любовь к искусству, но и тяга с детства ко всему французскому; это томление, непонятный восторг при звуках грассирующей галльской речи, эта мечта о Париже, в который я вступила под семьдесят лет как в свой собственный, абсолютно узнаваемый дом!